雨聲、雷聲、海浪聲

——江逸天獻給香港的禱詩

採訪:查柏朗、蛋女子

撰文:查柏朗 @ 查柏朗的名單

攝影:蛋女子 @ 蛋女子的聽覺測試區

2024,香港,盛夏。炎熱、潮濕、嘈吵、密集……活在當下有躁動,有雀躍,也能從中提煉詩意,像江逸天Olivier Cong,就將香港的雜亂聲音轉化為連綿的音樂,化為新專輯【Tropical Church】。

自2018年推出首張專輯【A Ghost and His Paintings】後,這六年間江逸天持續進行跨越媒介的創作:現代舞主題的【City of Strange】、電影配樂【詩】與【流水落花】,還有攝影、繪畫、劇場、文學等企劃。這些旅程碎片,這段時間,以及他於其中生活的這個空間,成就了他的創作,衍生了他以音樂表現香港聲音的第二張個人大碟。

當年獲選「香港樂評選」年度新單位,江逸天的歌曲得到「帶着暗沉、憂鬱等氣質」、「專輯瀰漫抽離俗世情感的冰冷」的點評。2020年度樂評選的純音樂推薦文章《不想說明,只想反應——二〇二〇的眾樂喧嘩》亦提及其音樂滲透着「面前漆黑一片看不見的意境」。本來預期他真人或跟其音樂風格一樣,是個不沾人間煙火,內向寡言,自成其「墮落」王國的音樂王子;想不到當親身見面談音樂和創作時,他可以滔滔不絕。

旋律編排結構有如學院派嚴謹,卻原是自學而成;氛圍的靈性,背後卻是絕對理性的清醒;西方背景影響其樂風選擇,內容想記錄的卻是香港在地的聲音,思考的是香港的身份;驅使他生命及創作向前走的,其實有着對外好奇的積極入世面向。

這篇訪問嘗試以【Tropical Church】其中七首曲目的創作緣起、過程、延伸,去捕捉Olivier這些有趣的反差,讓樂迷更能了解其音樂的起點,看/聽到他的音符與我們的聯繫,從而進入他的「熱帶幻夢」。

Chapter 1 ▊ 誠實

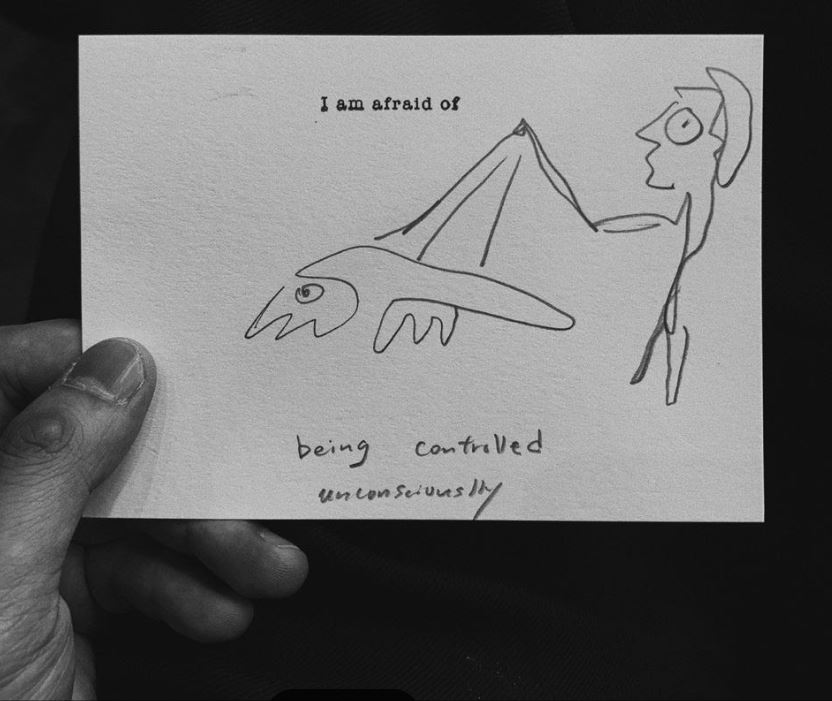

Track 1 :《I am afraid of》

「要誠實,冇得多樣性,呢個世界永遠都涵蓋唔到晒所有嘢,或者所有情感。」

《I am afraid of》是整張專輯的起點,早在2021年音樂會已寫成,本身是有歌詞演唱的曲目,Olivier當時想着的唱片方向都是有人聲去唱,只是經過一段時間沉澱,發現一直寫不到新的作品,或者找不回唱歌的動力,開始發現自己對語言的理解跟以前不一樣。

「寫唔到歌詞,冇嘢想用字寫出黎,文筆catch up唔到(追不上)自己諗嘅嘢。停筆,寧願彈幾粒音,睇下可唔可以replace(取代)到個感覺,可能仲貼切少少。」創作過程中,Olivier逐漸覺得文字可以修飾,可以說謊,「我愛你」或只是口講的空言,語言畢竟只是表達的工具之一,反而某些時刻,沒有歌詞原來都可以傳遞到那種情感,甚至更加真實。「abstractness(抽象)係更加大,某程度係更加赤裸。」Olivier也不打算放棄唱歌的路線,只是之後可能更着重音樂方面的呈現,例如寫的歌詞會更簡單直接,「好似傾偈噉,或者講人壞話噉」。

追求誠實的表達,也體現在 《I am afraid of》的選材上。Olivier早前就着「恐懼」題目收集了不少陌生人的聲音投稿,訴說他們所害怕的是甚麼。其中較長的一個段落來自舞台演員梁天尺,Olivier說並非預先安排。「佢作為一個演員,本身講嘢都特別;佢嘅projection條條有理,以廣東話作為一個代表係幾好,可以有幾個語言喺度,廣東話、英文,暗啞底都有法文,每個人都有一個代表噉樣」。

「佢嘅表達,我覺得有種情緒喺裏面就擺入去。」Olivier分享他的選取標準:「要誠實,冇得多樣性,呢個世界永遠都涵蓋唔晒所有嘢,或者所有情感。反而以我作準則嘅,我挑選係要夠誠實。」

因着疫情、社會局勢,社會上集體恐懼的聲音,就這樣記錄在 《I am afraid of》之中。

Chapter 2 ▊ 好玩

Track 2 :《Solace》

「一捉到『佢』之後,我每次都聽到佢,就算佢幾細聲都好,出面幾嘈都好,我都會聽到佢,因為佢太靚。」

在不斷創作的過程中,Olivier怎樣繼續學習?他的答案是「好奇心」。「活到而家仍然在世,係因為充滿好奇,如果係一個沉鬱少少嘅人都可能冇乜motivations(動力)。」「好奇佢點樣整呢個聲,呢個燈光點解噉樣㗎呢,呢個空間點解可以做到噉……我會成日去問呢啲問題。第一下唔係即刻模仿,反而係會諗點解,然後你就會比咗好多自己嘅答案。當你有自己嘅答案時候,你就會想去做自己嗰樣嘢,不斷去試啲新嘅嘢。」

正是這份好奇心與沉鬱的平衡,成就了江逸天的音樂。【Tropical Church】裡有不少例子,例如《solace》,原本只是一段為攝影展覽而設的二十分鐘樂章,以其為藍本再重新編曲,加上了大鼓,製作期間卻無意中打開了電腦的咪高峰,收集到一些奇怪的水滴聲,後來才知是冷氣機滴水的聲音。Olivier覺得這些雜音能碰撞出特別效果,就按下錄音掣,正式收錄了一小段,透過音樂低調地記錄和呈現了一小片地道的生活場景,不讓南洋派對的新曲《冷氣機滴水》專美。這次無心插柳卻變成了作品一部分,恰好也展現了江逸天這個人好玩的一面。

因為想在《solace》中營造meditation冥想的氣氛,Olivier嘗試以大鼓的節拍比擬人的心跳。完成以後,他自覺寫了一段非常漂亮、緩慢的synthesize line(以電子合成的旋律),可惜混音後卻一度不滿其音量過小,抱怨「咁靚嘅嘢應該要大聲」,直至多番反覆細聽後才感悟:「一捉到『佢』(那段synthesize line)之後,我每次都聽到佢,就算佢幾細聲都好,出面幾嘈都好,我都會聽到佢,因為佢太靚」。

這大抵也是Olivier邀請樂迷玩的一個遊戲,讓我們一起在樂聲中尋寶,聽真一點Olivier為我們留低了甚麼,去發現當中那些微小的、新的、美的,抗衡外界的吵雜紛擾。《solace》名字意思是慰藉,大概正是Olivier意想這曲目要帶來的作用,在《I am afraid of》釋放出直面的恐懼後,讓聽者重新得到安撫。

Chapter 3 ▊ 不足

Track 12 :《A saint about to fall》

「永遠覺得未滿足到自己想做嘅嘢。」

Olivier另一個貪玩的證據,是在專輯接近結尾處,明明聽起來逐漸從混濁轉化到澄明的狀態,偏偏突然切入了不太搭調的《A saint about to fall》。Olivier形容這曲「好跳」,原來只花了十幾分鐘就完成了製作——他還故意拿一個壞的合成器試玩,以做出「不定beat,音唔啱……純粹嘅moment」。

Olivier的工作室近窗處,在電腦和電子琴的上方,掛了一小幅油畫,畫中人是基督信仰的西方四大聖師之一St. Jerome(聖熱羅尼莫,基督教譯名為耶柔米)。聖熱羅尼莫是追求智慧的象徵,似乎能同時代表神學與科學兩大領域的融和與矛盾。Olivier沒有直接將聖師與專輯連結,但也承認【Tropical Church】有着理性設計與靈性氛圍的共通。油畫描繪中聖師對地獄的懼怕,也彷彿跟《A saint about to fall》有不約而同的巧合。

Olivier解釋將畫放在工作室當眼處,是想提醒自己的不足,「永遠覺得未滿足到自己想做嘅嘢」。聖熱羅尼莫作為聖人,將一生奉獻給教會,卻仍擔心自己下地獄,Olivier以其自況,追溯到自身童年,指自己從小在天主教會都「好乖」,會幫忙遞聖餐等。這種習慣在大人身上得到肯定的想法,直到現在也影響着他的創作,似乎也在尋求着某種認同,因而自覺跟聖熱羅尼莫的不足有所感通。

Chapter 4 ▊ 融合

Track 6 :《burning》

「西方嘅旋律,用東方嘅樂器,真係好一種融合,融合我嘅諗法,或者係我本身嘅identity(身份)。」

從兒時的宗教實踐,到長大後Olivier自稱靠向存在主義,可見江逸天個人身份的變化,其成長點滴都更側重在西方的影響。江逸天本身並非修讀音樂出身,但自小學習的樂器皆有西方養份,像小提琴、鋼琴、古典結他等。中學時曾有機會玩中樂團的中阮,卻因讀簡譜慢而很快就退出。

「成日都諗緊作為亞洲人,唱就唱英文,攞住支結他。西方配器手法,又好多都係strings(弦樂)。唔係嗰度嚟或住開嘅人,當然喺嗰度生活冇問題啦,但作為文化創作者,有多少少自己血液入面嘅嘢呢,嗰時我又聽南音呀、粵劇呀、京劇呀、崑曲咁,呢啲係熟悉嘅聲音,可能以前阿公阿婆會播呀,radio(電台)有聽,或者街邊,因為以前住喺佐敦嗰邊,但發現我要用嘅時候,我係唔識用架喎,因為真係唔喺我血入面。」

於是【Tropical Church】的嘗試就有意思了,《burning》一曲加入了東方樂器尺八,完成了一次東西音樂結合的實驗。Olivier提起,尺八的部分原先想以大提琴呈現,因本來此曲是錄給一部電影使用,可以想像放在大影院體驗的提琴,會是澎湃大世界的格局,像馬友友演奏般的效果。

「我會叫自己做一個translator(譯者),我會將呢啲樂器嘅聲音,將佢用到我覺得可以用嘅方法。即係尺八唔係我嘅聲音,我鍾意呢個聲音,有個東方哲學喺入面。你點樣吹佢?佢得幾個窿,個頭係要郁得好犀利先可以吹到中間啲半音?所有嘢係microtonal(微分音),西方係冇呢樣野,但係如果將佢寫到去,我表達到我本身寫嘅,西方嘅melody(旋律),用呢個樂器去做,真係好一種融合,融合我嘅諗法,或者係我本身嘅identity(身份)」。

Chapter 5 ▊ 地道

Track 9 :《dok》

「香港好神奇係充滿呢啲vibrant(活力)嘅聲音……想有嗰種濕度同溫度……有啲似思緒噉樣。」

「身份」正是進入【Tropical Church】的一道重要線索,縱使人聲只出現在一首一尾,屬於香港的聲音遍佈全碟,每首曲目都是他走在街上覺得好聽就錄下,可能是手機,可能是錄音機(有帶背囊的話),因為一旦錯過,那聲音就不會再回來。《burning》的雨聲是香港的,《solace》的「冷氣機滴水」更是這裡的人一聽就有共鳴。【Tropical Church】標題所講的「熱帶」是香港,「教堂」也是香港。

「Tropical」的香港,處於亞熱帶的特色,在Olivier的形容下相當有畫面。「由呢度(市區)十五分鐘入到西貢最deep(深處)嘅地方,以為係平安,點知仲嘈過城市,蟲鳴可以令人發瘋,唔似歐洲山水嗰種靜。香港嗰啲唔係ensemble(合奏),係『Screaming at your face』 (在你面前尖叫),好神奇係充滿呢啲vibrant(活力)嘅聲音。」於是【Tropical Church】充滿着不純粹的雜質聲音,江逸天形容就像「啲嘢就嚟瀉、漏緊出嚟」的狀態,這種頻率因人而異,可能在某些耳朵聽來會是帶刺的,在他而言則是剛剛好。「啲歌連住,想有嗰種濕度同溫度,唔想脫離得太多,好貫徹……有啲似思緒噉樣。」

Olivier亦分享了《dok》錄自一段堅尼地城海傍(他形容為近披薩店的熱門打卡點)的聲音。前面很大的海浪不斷衝撃,後面就有車輛經過,當時他將iPhone放在中間,錄到前後左右的聲音,聽來會感受到有一條界線,很模糊的,因為看不見。只有用音樂將這時刻、這空間「雕刻」於作品中,才可在《dok》聽到中段起不停的percussion(敲擊樂聲),連續分隔着左右、左右……

就在江逸天製作【Tropical Church】時期,差不多同期也在為電影《流水落花》創作配樂。提到兩者都在捕捉香港的聲音,江逸天認為【流水落花】原聲帶的取態更寫實,沒有味精。相對而言,【Tropical Church】收錄聲音的方法更原始,江逸天要找對一個他想聽到的位置,想將這聲音變成樂器,而不是還原它存在的真實環境。

Chapter 6 ▊ 尋根

Track 5 :《WIND EATER》

「究竟係屋企人令到呢個係屋企吖,定係本身嘅土壤、佢講緊嘅文化?」

【Tropical Church】唯一不是出自香港的聲音,係第五首曲《WIND EATER》的鐘聲,那是江逸天父親在2020年尾返回毛里裘斯的家時於鄰近教堂所錄下,Olivier就將其襯上尖沙咀山林道的雷聲。事緣他有一日被雷聲嚇醒,「係我聽過最震撼嘅雷,都冇mix(混音)過,個雷聲都唔使mix,所有frequency(頻率)都喺晒度,低音又喺度,極好聽。」

他曾為Serrini創作過歌曲《天雷》,如今自己的專輯都有一闕「真.天雷」。山林道的雷、毛里裘斯的鐘,兩地以聲音作連結,Olivier說似一種風的連結,教我想起岑寧兒瀟灑的《風的形狀》,同樣尋問家在何處。

江逸天很喜歡「尋根」這概念,他喜歡的文學或電影,都不外乎尋覓身份。「其實香港不嬲都好迷惘,好多人都係。好奇怪嘅一種迷惘,唔係話要好熱愛呢個地方,唔係盲目嘅鍾意……唔知呢度改變得太多,或者重建,或者你熟悉嘅舖頭冇左,總之就不斷諗緊,係咪好重要呢?去到最尾其實都可能唔重要,至少呢個係我暫時仲探討緊嘅一個topic(課題)」。

「以前每年會返去毛里裘斯,會幻想離開咗香港一大段時間,再返香港會唔會有呢種感覺呢?所以毛里裘斯嘅存在,就似係可以借住一個遙遠嘅地方、語言唔同嘅地方,但又可以係屋企,咁呢個狀態係咩呢?究竟係屋企嘅人令到呢個係屋企吖,定係本身嘅土壤、佢講緊嘅文化?」

問及毛里裘斯的文化時,Olivier就補充道:「我都覺得好複雜,毛里裘斯可能都有少少似香港,佢好細,兩個香港咁大,受過三個地方管治,荷蘭、英國到法國,嚟到而家就independent(獨立)喇,好多年輕一代都離開咗嗰個地方,因為個國家好窮,主要靠旅遊業。啲人就由機場直接去resort(渡假村),但我地住town(市鎮)就入town,真係乜人都有……人、南亞裔,華裔就以前多啲,而家得返8000。」

Chapter 7 ▊ 禱告

Track 13 :《prayer of mine》

「呢個城市有佢好多糟糕嘅地方,但唔淨係得荊棘。」

尚記得2018年初出道的江逸天,帶着一鳴驚人的【A Ghost and His Paintings】,去到尖沙咀聖安德烈堂舉行其個人音樂會;六年後第二張大碟【Tropical Church】則源起於另一香港教堂的聲音,收錄在專輯最後一曲《prayer of mine》,亦正是大碟內文案裏那座避雨的教堂。

提及那回憶時,Olivier特別強調其氣味。是佐敦祐寧堂的舊木味。「新教堂未必聞到這種味道。」那種潮濕,讓江逸天聯想到毛里裘斯的教堂,因為成本便宜而用這種建造材料。「好平嘅教堂,真係鐵皮加幾條木條,東南亞國家好多呢啲,但係啲木呢,係幾靚嘅,浸濕咗係愈來愈香嘅感覺。」

「聽住鐵皮聲,好多感受返咗黎,宗教、小朋友時候、阿爸、毛里裘斯、同香港嘅關係,好難去梳理,就開始寫咗首詩,就係最後果首《prayer of mine》,講緊好多回憶上面,每個人都帶住某種負擔,阿爸黎咗香港做嘢,屋企人又喺嗰邊(毛里裘斯)……」

「作為一個人(唔講香港人定點),究竟我屋企喺邊度呢?我成日travel around(周圍遊歷),都好鍾意其他地方,咁呢個城市對我嚟講嗰個(意義)喺邊度呢?入面有好多人同人之間relationship(關係),我係好珍重,去到最後尾發現香港呢個地方都對我不薄。不薄嘅意思唔係佢畀好多利益你,作為喺度生活嘅一個人,我感受到啲乜嘢。(歌曲)最後一句「I’m lucky I have no thorns in my crown, only roses from you」意思係睇到好多人移民,我當然都覺得呢個城市有佢好多糟糕嘅地方,但唔淨係得荊棘,就想繼續喺呢個熱帶嘅城市入面,再睇下會去到邊」。

Olivier亦解釋了專輯名字「Church」的另一重意義:「Church(教會)邊度嚟,係講緊我啲collaborators (合作夥伴)。Tribute to(致意)呢班同我一齊做藝術嘅人,呢個城市入面嘅執着,做緊自己好想做嘅嘢,要有返咁上下敏感,express(表達)出嚟,prove(證明)自己存在,似一啲禱告,同神傾緊偈,祈禱嘅時候,似係講緊自己存在。」

Bonus ▊ 兩個大師

「聽嘢冇分聽唔聽得明,只係鍾唔鍾意。」

【Tropical Church】專輯成形,不得不提兩個對江逸天創作有重大影響的藝術家,音樂上是日本的坂本龍一,影像上是泰國的阿彼察邦(Apichatpong Weerasethakul)。

江逸天認為【Tropical Church】可被視為對坂本龍一【Async】的致敬:《dok》之於《tri》的純粹;《I am afraid of》仿《fullmoon》的唸白處理; 較着重旋律、電子合成效果的《They don’t sleep on the beach anymore》則趨近《solari》。 他稱許坂本龍一作為一個商業作曲家,到最後可以寫到如此自然的作品。「不管作為一個音樂人,作為一個藝術創作者,甚至作為一個人,愈聽【Async】,愈覺得有太多值得學習。」

至於專輯封套選用了阿彼察邦《Tropical Malady》(熱帶幻夢 / 夏夜迷情)的劇照,原來也是美妙的緣份。他在去年看過這位導演的影像展覽,發現其熱帶感覺跟自己的專輯不謀而合,於是在找他舊作時就找到這張,恰巧電影名字也有「Tropical」。他本來屬意另一張,是田野裏火光燃燒的意象,可惜未能得到授權,但他也仿效其主題,自己拍了一張,用作 《They don’t sleep on the beach anymore》單曲宣傳照。

怎樣隱諱地拍攝人物互動、時下政治局勢,以出眾的環境聲效,詩意地呈現,難怪江逸天會對阿彼察邦的慢電影美學着迷,因他的音樂就跟其共通,同時未必很易觸及受眾,只是一旦接通,那份共振是極其深刻的。對於其音樂風格會否難以被大眾消化,江逸天表示:「聽嘢冇分聽唔聽得明,只係鍾唔鍾意。鍾意咗再用幾多方法、幾多時間去理解,鍾意就會嘗試去明白,電影都係,阿彼察邦噉,可以唔明,睇多次,再唔明,都得。我做到呢隻碟已經好開心。」

後記

很高興完成了「香港樂評選」史上第一個專訪,對象是江逸天;更神奇是在確定訪問後,試聽【Tropical Church】,赫然發現自己的聲音,第一次出現在公開發行的音樂專輯中。原來 2021年應邀投稿《I am afraid of》的錄音,被選中收錄了,不得不再次感歎緣份的奇妙。

採訪:查柏朗、蛋女子 撰文:查柏朗 攝影:蛋女子

編輯:chikin、快樂的 設計及整理:快樂的

facebook | instagram

contact@hkmc2.com